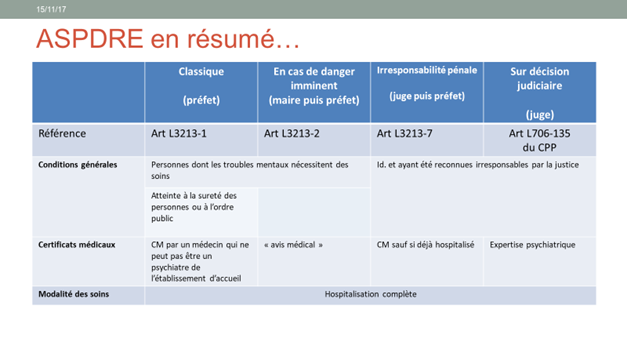

La procédure de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département (SDRE) est développée dans le chapitre « Admissions en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat » du Code de la Santé Publique. Dans ce chapitre se trouve également l’article L. 3213-2 afférent aux mesures provisoires prises par les maires ou, à Paris, par les commissaires de police.

L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose :

« I – Le représentant de l’Etat dans le département (le préfet) prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins sans consentement dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Les arrêtés sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ».

A. Le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public :

La notion de « sûreté des personnes » est également présente dans l’article L. 3213-2. Ainsi, le risque d’atteinte à la « sureté des personnes » peut justifier tout aussi bien une mesure de SDRE prise par un préfet qu’une mesure provisoire prise par un maire, ou un commissaire à Paris.

En l’absence de dangerosité de la personne, la mainlevée sera ordonnée par le juge :

« S’il ne résulte pas des articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du Code de la santé publique l’exigence de la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification doit néanmoins ressortir de la décision préfectorale.

Il est nécessaire de démontrer formellement les facteurs de dangerosité de l’intéressé.La simple référence au concept de « dangerosité » ne suffit pas à caractériser le risque d’atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes. (CA Paris, 25 août 2017, n°17/00371)

C’est pourquoi, dans un arrêt du 31 mars 2021, la Cour de cassation a cassé l’ordonnance autorisant le maintien en hospitalisation complète d’une personne au motif que le juge de la Cour d’appel s’était uniquement basé sur « le potentiel de dangerosité [du requérant] sans indiquer en quoi cette dangerosité psychiatrique était de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter gravement atteinte à l’ordre public ».

Lorsqu’il existe un risque d’atteinte grave à l’ordre public, l’admission en soins sans consentement n’est toutefois possible que dans le cadre de la procédure préfectorale. La notion d’ordre public est bien cernée en droit administratif :

- définie par ses composantes de sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique ;

- ne comportant pas la moralité publique.

Si la Cour européenne des droits de l’homme n’ignore pas l’ambiguïté du concept et les risques possibles d’orientation malheureuse vers les services de psychiatrie, elle reconnait le bien-fondé d’une mesure d’internement prise sur le fondement d’un motif d’ordre public dès lors qu’elle ne perçoit pas de dérive sécuritaire dans la mise en œuvre de la mesure (CEDH, HUTCHINSON REID c/ Royaume-Uni, 20 février 2003, n°50272/99, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65510https://hudoc.echr.coe.int/eng – {%22appno%22:[%2250272/99%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-65510%22]}).

Ainsi, en application de la deuxième phrase de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique « une telle qualification (relève), sous le contrôle du juge, du seul pouvoir du préfet » (Cass, Civ 1, 28 mai 2015, n°14-15686, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030653178&fastReqId=1311055908&fastPos=1)[1].

B. L’arrêté préfectoral et le certificat médical

a. L’arrêté préfectoral :

L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique énonce que : « … Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires », à partir des informations contenues dans les certificats médicaux conformes aux indications de l’article R. 3213-3. Le lien entre la motivation de l’arrêté et le « certificat médical circonstancié » est essentiel.

- Antériorité de la décision du préfet

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, mais aussi un avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2016 la décision du préfet doit précéder l’admission effective du patient.

Toutefois, la Cour de cassation précise qu’un bref délai est susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet et elle accepte que la décision du préfet soit « retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures […] au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière ».

Dans son commentaire de l’avis de la Cour de cassation, Jean-Marc Panfili explique que : ces « quelques heures » n’ont pas de limites claires, mais « sembleraient cependant inclure le temps de transmission des pièces requises, et d’élaboration matérielle de l’acte ». Cet avis se situe donc dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 18 octobre 1989, n°75096, Mme BROUSSE, ; 17 novembre 1997, n°155196, et indique « qu’au-delà du bref délai d’élaboration, la décision sera irrégulière. Il appartiendra au juge de vérifier s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne »[2].

Il en est également ainsi lorsqu’il s’agit de la réintégration d’un patient qui se trouve en programme de soins. Ainsi, le JLD de Perpignan (18 septembre 2012, n°12/477), a ordonné la mainlevée d’une mesure de réintégration d’un patient qui était en programme de soins, dès lors que l’arrêté de réadmission n’avait été pris par le préfet que le lendemain. Voir, dans le même sens, dans le cas d’un délai de 3 jours, l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 22 septembre 2022 (22/00145).

- Décision du préfet et certificat médical

Ainsi, lorsqu’un préfet établit un arrêté d’admission ou de réintégration (Conseil d’Etat, 9 novembre 2001, n°235247, Deslandes), au vu d’un certificat circonstancié et en référence au diagnostic de dangerosité qui ressort du document médical, il doit agir en conformité avec l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, et par suite :

- s’approprier le contenu du certificat médical circonstancié ;

- viser le certificat dans l’arrêté ;

- joindre le certificat à l’arrêté, lorsque ce dernier est notifié à la personne interpellée.

S’agissant de la référence au diagnostic de dangerosité, la Cour de cassation, statuant sur la réintégration complète d’un patient en programme de soins (Cass, Civ 1, 15 octobre 2014, n°13-12220, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029607218&fastReqId=90486376&fastPos=1), a néanmoins estimé que les modalités de prise en charge pouvaient être modifiées (en l’espèce, la réintégration du patient sans que ce dernier se soit montré dangereux).

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique une délégation de pouvoir du préfet ne peut inclure la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure ni l’appel contre une ordonnance prononçant sa mainlevée. (Cour de cassation – Première chambre civile, 16 octobre 2024 n° 23-14.764)

- Notification de la mesure

La notification de la mesure à la personne interpellée est également obligatoire, conformément à l’article L. 3211-3. En cas de non-application, la personne admise en soins psychiatriques sans consentement est réputée non informée de la décision et de la possibilité d’éventuels recours.

Information de la famille

L’article L. 3213-9 du Code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure la famille de la personne qui a fait l’objet de soins.

A compter de l’admission en soins sans consentements, l’établissement à l’obligation, dans un délai de 24 heures, d’informer la famille de la personne faisant l’objet de soins ou à défaut toute personne justifiant de relations antérieures à l’admission en soins. Les difficultés rencontrées pour joindre et informer ces personnes doivent être dressées dans le certificat médical de docteur. A défaut, la mainlevée de la mesure peut-être sollicitée. Cour de cassation – Première chambre civile 14 septembre 2022 / n° 20-23.334

b. Le certificat médical :

L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique précise que le médecin certificateur ne peut être un psychiatre appartenant à l’établissement d’accueil. Comme en matière d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers, le non-respect de la compétence légale du médecin certificateur constitue une irrégularité.

La Cour d’appel de Rennes a pu rappeler cette exigence dans une ordonnance du 3 janvier 2022 en prononçant la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation pour « irrégularité substantielle et d’ordre public pour lequel un grief n’a pas à être démontré» car l’admission en soins sans consentement avait été signée par un psychiatre de l’établissement d’accueil.

L’exigence d’extériorité formulée par l’article L.3213-1 du Code de la santé publique ne se limite pas aux admissions, mais est également valable dans le cas des réintégrations.

Ainsi, dans un arrêt du 22 septembre 2022, la Cour d’appel de Chambéry (22/00145) a prononcé la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement, au motif que le patient « a fait l’objet d’une réadmission au sein du centre hospitalier […] sur la base d’un certificat médical du 26 Août 2022, émanant du Docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique. »

La loi du 27 juin 1990 a intégré dans le Code de la santé publique le concept jurisprudentiel du « certificat médical circonstancié ». L’interprétation du dispositif ne peut cependant se passer des lumières de la jurisprudence sur les caractéristiques et la durée de validité du certificat.

Ainsi, le « certificat médical circonstancié » n’échappe pas aux exigences du Code de déontologie médicale, et principalement à l’obligation qui impose à un médecin de ne certifier que ce qu’il a lui-même constaté. La jurisprudence considère que le médecin qui ne rencontre pas la personne concernée par le certificat engage sa responsabilité professionnelle (CA d’Aix-en-Provence, 14 mars 1995, n°043461). Le « certificat médical circonstancié » a également la qualité de document administratif. C’est en cette qualité que la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (séances des 29 mai 1997 et 20 janvier 2000) considère qu’il doit être communiqué à la personne admise et donc joint à l’arrêté lors de la notification de la mesure.

Cour de cassation, 1ère civ, 29 mars 2023, pourvoi n° 22-11.302 : La cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2023 (n°22-11.302) consacre qu’il incombe au juge de déterminer en quoi les troubles mentaux de l’intéressé compromettent la sûreté des personnes.

c. Les mesures provisoires prises par le maire ou un commissaire de police à Paris

L’article L. 3213-2 énonce :

« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. (CA Chambéry ordonnance du 13 juillet 2022)

La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa ».

L’article L. 3213-2 cantonne les maires et, à Paris, les commissaires de police, dans un rôle limité en prérogatives et dans le temps. En effet, ils ne peuvent exercer leur pouvoir que dans un cas : celui du « danger imminent pour la sûreté des personnes » (le cas de l’atteinte de façon grave à l’ordre public est donc exclu). Par ailleurs, ils perdent la main sur les mesures provisoires dès que le préfet a statué, c’est-à-dire dans un délai qui ne dépasse pas quarante-huit heures.

Ainsi que le précise l’article L. 3212-2 du Code de la santé publique, les arrêtés ordonnent « toutes les mesures provisoires nécessaires », ce qui signifie que le champ des mesures pouvant être prises sur ce fondement est très ouvert. Si les décisions prises par arrêté débouchent en pratique sur un internement psychiatrique, celui-ci est néanmoins l’aboutissement d’une chaîne d’actes de police successifs. La prise de décision, comme l’exécution des mesures de police, sont placées sous la responsabilité du maire tant que le préfet n’a pas pris le relai d’une manière conforme aux dispositions de l’article L. 3213-1.

Bien que le maire puisse prendre un arrêté municipal provisoire, seul le préfet est habilité à prendre « un arrêté d’hospitalisation d’office sans consentement ». Ce n’est qu’à partir de la date de cet arrêté que le délai commence pour le juge dans lequel il doit statuer sur l’admission ou non de l’intéressé. (5 février 2014 n°11-2856) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028574845&fastReqId=162614536&fastPos=1),

De ce fait, le maire ne peut être considéré comme un tiers ayant demandé la mesure de soins et est donc irrecevable à interjeter appel d’une main levée de la mesure. (CA paris 5 décembre 2018)

A noté que l’arrêté du municipal doit démontrer le caractère dangereux de la personne en s’appropriant le certificat médical et en le joignant à la décision sans quoi celui-ci serait déclaré irrégulier. (arrêt du 29 septembre 2021)

3. L’admission en soins psychiatriques sans consentement des malades « médico-légaux » (irresponsables pénaux)

Les malades « médico-légaux » sont les patients qui bénéficient de soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une décision de justice (classement sans suite, jugement ou arrêt d’irresponsabilité pénale) prise en application de l’article 122, alinéa 1, du Code pénal, qui formule le principe de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Pour entrer dans cette catégorie de patients, il faut que la personne ait été admise en soins sans consentement sur le fondement :

- soit d’une admission en SDRE en application de l’article L. 3213-7 du Code de la santé publique ;

- soit d’une admission en soins psychiatriques sans consentement selon une procédure judiciaire dérogatoire à la procédure d’admission en SDRE. Il s’agit de la procédure de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.

L’article L. 3213-7 du Code de la santé publique dispose :

« Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne, qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 121-1 du Code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou d’un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale, nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du Code de la santé publique (la commission départementale des soins psychiatriques) ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure des soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.

A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.

Si l’état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l’avis dont elle fait l’objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l’Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.

L’avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8 ».

Dans l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le législateur a entendu signifier que l’absence de culpabilité, et donc l’impossibilité de retenir une peine, n’affirme plus nécessairement l’incompétence du juge pénal pour l’hospitalisation d’office des malades « médico-légaux ». Par suite, l’autorité judiciaire peut décider que la mise en œuvre de la mesure de soins sans consentement échappe à la compétence du préfet.

L’article 706-135 précise que la procédure est mise en œuvre par « la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement », ce qui signifie que cette procédure n’est pas ouverte aux magistrats du parquet lorsqu’ils décident d’un classement sans suite sur le fondement de l’article 122, alinéa 1, du Code pénal.

Si le choix fait par l’autorité judiciaire n’est pas celui de la mise en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, il n’est pas directif à l’égard du préfet. En effet, le principe implicite de l’article L. 3213-7 du Code de la santé publique est le renvoi à la seule responsabilité du préfet. Si le préfet doit alors ordonner « sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade » en vue de la mise en œuvre d’une éventuelle mesure de soins psychiatrique sans consentement, cette mise en œuvre ne sera possible que si « l’état actuel du malade » rend cette mesure nécessaire.

Si l’autorité judiciaire fait le choix de l’application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, elle fait celui de son implication directe dans la prise de décision quant à la mise en œuvre de la mesure. Ce choix permet en premier lieu que l’éventuelle mesure soit décidée par la juridiction après avoir été discutée contradictoirement avec les parties. En second lieu, il permet de faire rentrer l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dans le champ juridique des « mesures de sûreté ».

[1] Jean-Marc PANFILI – Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p. 12

[2] Jean-Marc PANFILI – Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p. 15

[3] Ibid., p. 45

[4] Ibid., pp. 21-23

[5] Jean-Marc PANFILI – Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p. 11

Chapitres connexes :