1 - Nouveautés

Vous trouverez dans cette rubrique les éléments ajoutés dernièrement au kit.

Derniers ajouts en juin 2025 :

Dans la partie : Difficultés de mise en œuvre de l’obligation d’information du tuteur/curateur

Cour de cassation – Chambre criminelle 12 mars 2025 / n° 24-85.004 - Selon l’article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée.

Dès lors, entraine la nullité de l’interrogatoire de première comparution, le fait que le curateur n'a pas été avisé de la comparution de son protégé devant le juge d'instruction.

Cour de cassation -- Chambre criminelle 19 mars 2025 / n° 25-80.106 - Mise en liberté d’un majeur protégé en le plaçant sous contrôle judiciaire, l’audience de maintien en détention provisoire s’est déroulé sans que son tuteur n’ait été avisé de la tenue de cette audience.

Dans la partie : L’admission sans consentement sur décision du représentant de l’Etat (SDRE)

A compter de l’admission en soins sans consentements, l’établissement à l’obligation, dans un délai de 24 heures, d’informer la famille de la personne faisant l’objet de soins ou à défaut toute personne justifiant de relations antérieures à l’admission en soins. Les difficultés rencontrées pour joindre et informer ces personnes doivent être dressées dans le certificat médical de docteur. A défaut, la mainlevée de la mesure peut-être sollicitée. Cour de cassation - Première chambre civile 14 septembre 2022 / n° 20-23.334

2 - Pourquoi ce «kit» ?

Le métier d’avocat est sans aucun doute l’un des plus beaux qui soient, mais il peut s’avérer très difficile à assurer lorsque la personne dont on prend la défense tient des discours irrationnels, se drape dans le mutisme ou nie toute responsabilité dans les actes ayant entrainé les poursuites contre l’évidence.

Parmi les clients adoptant ce type d’attitude figurent des personnes atteintes de troubles psychiques, manifestation de maladies graves considérées jusque récemment comme sans rémission : schizophrénie, troubles bipolaires, dépression sévère, etc.

L’Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques (UNAFAM), est une association reconnue d’utilité publique forte de 15.200 familles adhérentes, qui apporte formation, et aide – sous toutes ses formes - aux familles dont un proche est sujet à des troubles psychiques. Parmi ses membres, un certain nombre de familles, apprenant que leur fils, fille, frère, sœur, père, mère, …, hospitalisé pour des soins sans consentement ou placé en garde à vue puis mis en examen suite à une présomption de délit, pouvait souhaiter l’assistance d’un avocat, se sont demandées en quoi elles pourraient aider ce défenseur de l’être cher.

En 2018, l’UNAFAM a publié un guide intitulé « Comment aider un proche malade psychique confronté à la justice pénale », actualisé en septembre 2020, auquel ont collaboré plusieurs praticiens du droit, dont des avocats https://www.unafam.org/besoin-d-aide/mediatheque/publications-de-lunafam/comment-aider-un-proche-malade-psychique

Elle a aussi formé une cinquantaine de ses bénévoles, répartis dans l’ensemble des régions, pour apporter une écoute attentive et des soutiens aux familles qui s’adressent à elle à travers ses « accueils » dans les délégations départementales et à travers son service « Ecoute Familles » (https://www.unafam.org/besoin-daide/une-ligne-decoute) au niveau national. Ces « référents parcours pénal » dirigent éventuellement leurs interlocuteurs vers des avocats qui ont montré une capacité particulière d’attention pour les personnes vivant avec des troubles psychiques.

C’est en dialoguant avec un certain nombre de ces avocats engagés et d’autres professionnels du droit autour d’idées partagées qu’est née l’idée d’une plateforme de ressources pouvant aider d’autres professionnels du droit, moins familiers des personnes malades et/ou en situation de handicap psychique, à préparer leurs plaidoiries en défense de ces derniers : une boite à outils, un « kit » à assembler selon ses besoins.

Ce « Kit d’aide à la préparation de la défense d’un client atteint de troubles psychiques » est ainsi le fruit de convictions partagées entre une association de familles et des praticiens du droit : avocats, magistrats et universitaires.

Il est fondé sur des convictions partagées entre une association de familles et des praticiens du droit : avocats, magistrats et universitaires. Les principales sont que :

- Les maladies psychiques demeurent très mal connues hors du monde de la psychiatrie, et encore plus les traitements qui, aujourd’hui permettent, dans une proportion de plus en plus élevée, une stabilisation des symptômes gênants favorisant ainsi la réinsertion des personnes « rétablies » leur permettant une véritable intégration dans la société, même si subsistent des limitations (handicap psychique).

- Les préjugés très largement partagés par la population sur la dangerosité des personnes vivant avec des troubles psychiques, bien que démentis par les statistiques mais entretenus par les médias, affectent largement les décisions de justice.

- La loi pénale, en organisant, avec l’article 122-1, la réflexion des magistrats de façon binaire autour des notions d’abolition et d’altération du discernement, tourne le dos aux avancées de la psychiatrie depuis une décennie qui, avec l’aide des neurosciences, ont permis de comprendre que les troubles psychiques en phase aigüe peuvent souvent combiner une part de discernement avec une perte totale de la maîtrise de ses actes.

- Les magistrats ne trouvent guère dans les expertises qu’ils demandent dans les procédures pénales de réponses aux questions qu’ils se posent du fait du simplisme de la loi.

- Le développement de la procédure des comparutions immédiates a restreint significativement la possibilité, pour avocats et magistrats, de prendre en compte l’existence de pathologies psychiatriques de mis en examen qui échouent ensuite, dans une proportion anormalement élevée, dans les établissements pénitentiaires.

- Alors que les malades psychiques ont besoin de soins de qualité, la prison n’est que très rarement un espace qui les leur procure.

- Lorsque l’irresponsabilité pénale n’est pas reconnue, les peines alternatives et aménagements de peine en milieu ouvert sont généralement la solution la plus adaptée, car ils permettent la mise en place de soins.

- La psychiatrie, faute de moyens et de réformes organisationnelles structurantes, restreint encore trop fréquemment les droits des patients qui lui sont confiés pour des soins sans consentement. Alors que les pratiques d’isolement et de contention ne devraient être qu’exceptionnelles selon la loi, elles sont quasi-systématiquement appliquées lorsqu’il s’agit de détenus transférés.

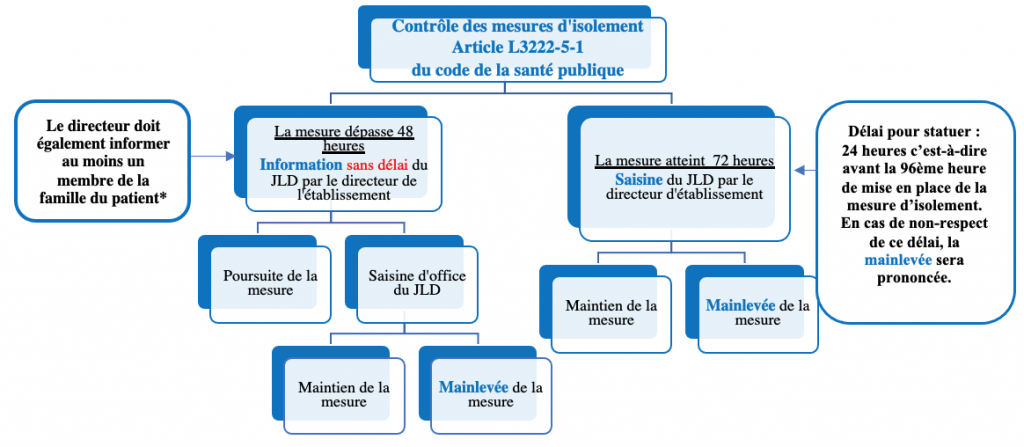

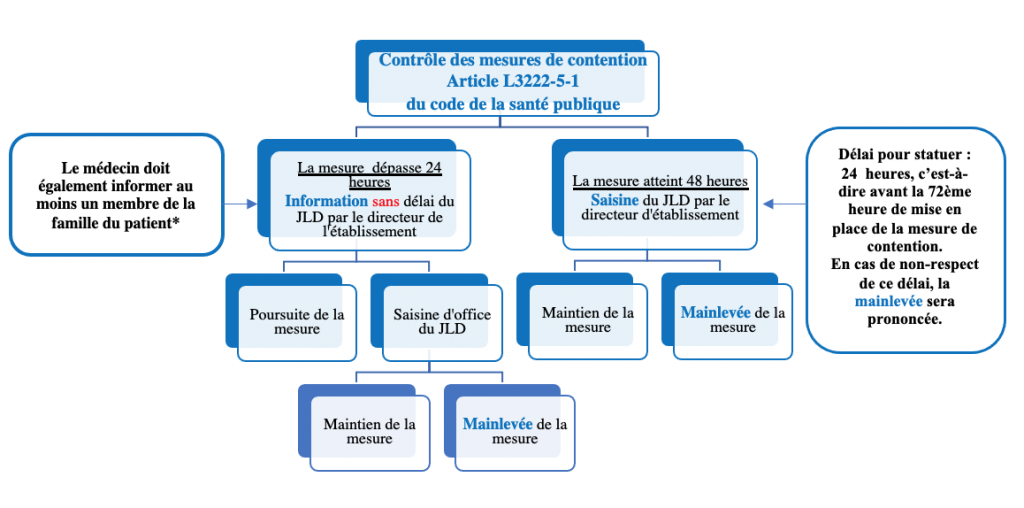

- La loi de santé, en instituant en 2011, obligatoirement dans les douze jours suivant l’admission en soins psychiatriques sans consentement, l’audience devant le juge des libertés et de la détention a donné à ce magistrat une responsabilité très difficile à assurer en bornant son rôle au contrôle de la régularité de la procédure. La LFSS du 14 décembre 2020 a étendu ce rôle au contrôle des durées d’isolement et de contention sans lui donner les moyens de le faire réellement.

- La protection qu’organise la loi pour les majeurs sous tutelle ou curatelle se trouve fortement amoindrie par une interprétation jurisprudentielle considérant que les autorités publiques ne sont soumises qu’au respect d’une obligation de moyens.

Ces dix convictions partagées ont servi de matrice pour définir les différentes composantes de ce kit, « work in process » qui sera amélioré au fur et à mesure des apports de ses utilisateurs.

Chaque défenseur s’y référant est, bien entendu, libre, s’appuyant sur son éthique professionnelle, d’en faire l’usage qui lui paraîtra le plus indiqué en accord – lorsque c’est possible – avec son client.

Il est un sujet sur lequel les auteurs n’ont pu parvenir à un consensus en ce qui concerne le procès au pénal : partant du constat fait par plusieurs études scientifiques que les peines, infligées en correctionnelle ou en Cour d’assises à des prévenus dont la pathologie psychiatrique est connue des juges, sont, au mépris de la loi, en moyenne plus lourdes que celles appliquées à des personnes n’ayant pas une telle pathologie ou dont la pathologie psychiatrique est ignorée, deux opinions se sont faites jour:

- Celle qu’il vaut mieux, aux différentes étapes de la procédure pénale, passer sous silence la pathologie psychiatrique, et encore plus si la personne refuse qu’elle soit connue des juges, en se gardant de demander une expertise ;

- Celle qu’il vaut mieux au contraire mettre en avant cette pathologie pour obtenir soit la reconnaissance de l’irresponsabilité pénale, soit le bénéfice des réductions de prévues à l’article 122-1 CP, s’appuyant sur la mise en valeur des possibilités thérapeutiques existant aujourd’hui pour conduire les personnes malades psychiques sur la voie d’un « rétablissement » conduisant à leur réinsertion sociale.

A chaque défenseur, en fonction de son intime conviction, que ce kit vise aussi à l’aider à se forger, de choisir entre les deux attitudes.

3 - Quelques clés sur les maladies psychiques

Ce chapitre a été écrit par l’UNAFAM sur la base des données scientifiques qu’elle accumule et tient en permanence à jour. Son objet est de fournir au lecteur des informations allant au-delà des représentations traditionnelles et simplistes sur des maladies pour lesquelles la recherche avance à grands pas, porteuse d’espoir.

3.1 - Définitions & Symptômes

Les maladies psychiques sont des maladies du cerveau qui affectent la pensée, les émotions et le comportement d'une personne.

Elles altèrent non seulement le cerveau, le système nerveux central, mais aussi les systèmes périphériques (comme en témoignent les maladies somatiques qui leur sont souvent associées).

Les communications entre les cellules nerveuses sont touchées, ce qui perturbe la transmission d’informations venant du corps ou du milieu extérieur.

Aujourd’hui, on retient, comme explication, le modèle bio-psycho-social, qui met en cause de multiples facteurs (complexité) : Vulnérabilité génétique + Facteurs biologiques (infections prénatales, facteurs inflammatoires…) + Environnement psycho-social = Troubles psychiques

Sont aussi identifiés des facteurs déclenchants tel qu’un stress (deuil, rupture scolaire, amoureuse, psychotraumatismes, risques psychosociaux…) et/ou la consommation de cannabis, d’alcool…

3.1.1 - Les symptômes des différents types de maladies psychiques

Elles se caractérisent par des troubles comportementaux et une souffrance psychique souvent associés à des troubles cognitifs (touchant la mémoire, la concentration, etc.) qui handicapent la personne atteinte et altèrent son fonctionnement social, familial et professionnel.

- Altération des repères de temps et d’espace (horaires, déplacement, orientation).

- Vitesse de compréhension ralentie : décalage entre compréhension, réaction, exécution.

- Troubles de la mémoire : oubli des consignes.

- Altération de la concentration.

- Troubles de l’anticipation (difficulté à s’organiser, à se projeter dans l’avenir).

- Troubles de la volition (incapacité à faire des choix et à les assumer).

Les crises ou « décompensations »

Elles sont une réaction à une situation émotionnelle extrême. Souvent, il s’agit de la mise à jour trop brutale ou forcée et donc la confrontation sans préparation, de certains éléments psychiques personnels lourds, qui provoque un effondrement général de la personnalité de l’individu.

Cet effondrement entraîne des conséquences pouvant aller de la dépression jusqu’au suicide ou de l’agitation jusqu’à l’agression de tiers (passage à l’acte)

Une décompensation peut aussi mettre en lumière une pathologie psychiatrique jusque-là latente.

Les maladies psychiques sont génératrices d’angoisses et de souffrance. Elles nécessitent soins et accompagnements. Pour cela, il est indispensable de :

- les identifier comme des maladies (le déni est souvent une première réaction de l’entourage).

- en parler

- adapter les aides à chaque cas spécifique

- être confiant que chaque situation peut être améliorée

Une prise en charge adaptée et précoce améliore considérablement le pronostic (en prévenant ou minimisant les rechutes) ainsi que la qualité de vie des personnes en limitant le handicap.

3.1.2 - Les principales maladies psychiques

Elles sont aussi appelées maladies mentales en référence au DMS, manuel statistique international des troubles mentaux : on présentera successivement :

- Les schizophrénies

- Les troubles bipolaires

- La dépression résistante

- Les troubles de la personnalité borderline (état-limite)*

- Les troubles anxieux et phobiques (trouble anxieux généralisé, phobies, troubles obsessionnels compulsifs), pathologies beaucoup moins sévères que les précédentes.

A - Les schizophrénies

Cesont des maladies psychiques chroniques se traduisant par une perception perturbée de la réalité, des manifestations productives, comme des idées délirantes ou des hallucinations, et des manifestations passives, comme un isolement social et relationnel. En pratique, elles peuvent être très différentes d’un patient à l’autre, selon la nature et la sévérité des différents symptômes qu’il présente. (INSERM) Elles touchent environ 1% de la population générale (OMS).

- Les troubles apparaissent le plus souvent à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte

- Les troubles affectent la capacité d’une personne à distinguer la réalité partagée par tous, de sa propre perception des évènements

- Les troubles affectent l’estime de soi (auto-stigmatisation)

- Le déni retarde la prise en charge en soins

Les symptômes sont de trois types :

Les symptômes productifs dits « positifs » :

Ainsi dénommés parce qu’ils « s’ajoutent » aux perceptions ordinaires, ce sont les plus impressionnants : ils rassemblent les délires et les hallucinations et peuvent se traduire en un sentiment de persécution (paranoïa), une mégalomanie, des idées délirantes invraisemblables et excentriques, ou encore des hallucinations sensorielles, souvent auditives (le sujet entend des voix) mais aussi visuelles, olfactives, tactiles ou gustatives.

Vécus comme réels, ces symptômes sont souvent très angoissants et source de souffrance considérable.

Les symptômes dits « négatifs » (ou déficitaires) correspondent à un appauvrissement affectif et émotionnel. Le patient se met en retrait et s’isole progressivement de son cercle familial, amical et social. Il communique moins, présente une volonté limitée et manifeste une émotivité réduite. Il présente moins d’intérêt et de volonté et davantage d’apathie, ce qui peut ressembler à une dépression. Les symptômes s’expriment par la réduction de l’ensemble des activités. Ils peuvent ainsi se traduire par :

- un manque d’énergie,

- une difficulté à mener une action, à se concentrer, à mémoriser, à suivre un film ou une conversation.

- une atténuation des émotions (qui peut aller jusqu’à une indifférence affective).

Les symptômes dissociatifs correspondent à une désorganisation de la pensée, des paroles, des émotions et des comportements corporels. La cohérence et la logique du discours et des pensées sont perturbées. Le patient est moins attentif, présente des difficultés à se concentrer, mémoriser, comprendre ou se faire comprendre. Il peut avoir des difficultés à planifier des tâches simples comme faire son travail ou des courses, ce qui peut être source d’un handicap majeur dans la vie quotidienne. (Source site INSERM)

En dépit de l’emphase donnée à certains faits divers, les patients dangereux pour la société sont une minorité. Seuls de rares cas donnent lieu à des accès de violence au cours d’une crise, et cette agressivité est le plus souvent tournée vers le patient lui-même : environ la moitié des patients souffrant de schizophrénie font au moins une tentative de suicide au cours de leur vie. Entre 10 et 20% en meurent, surtout dans les premières années. (Source site INSERM)

B - Les troubles bipolaires

Les troubles bipolaires se caractérisent par une alternance chez un même sujet de périodes d’accès maniaques et/ou d’accès dépressifs de forte intensité, entrecoupées de périodes de stabilité (normo-thymie). Ils touchent entre 1,2 et 5,5% de la population (Source Fondation Fondamental).

L’état maniaque

Etat euphorique intense, associé à :

- Des projets grandioses et inadaptés, des dépenses compulsives

- Une estime de soi démesurée (mégalomanie)

- Une hyperactivité, des insomnies sans sensation de fatigue

- Un besoin de séduire, des comportements sexuels à risque…

L’état dépressif

La phase dépressive est l’autre versant de la phase maniaque, tout aussi forte mais dans l’émotion inverse : tristesse, dépression, mélancolie…

Par ailleurs, les troubles bipolaires s’accompagnent d’une forte comorbidité, c’est-à-dire que d’autres troubles se greffent à la maladie : alcoolisme, diabète, dysthyroïdie, etc.

Le diagnostic est souvent tardif en raison de la difficulté à identifier les phases maniaques et dépressives, qui ne sont pas toujours caractérisées. On estime à 10 ans en moyenne le temps écoulé entre un premier épisode et l’instauration d’un traitement adapté. Ce décalage s’explique par la méconnaissance de la maladie de la part des médecins, qui associent souvent les symptômes de la bipolarité à ceux de la dépression. Si bien qu’actuellement, 40% des dépressifs pourraient en réalité souffrir de bipolarité sans être diagnostiqués.

Le risque suicidaire est important (20% des personnes bipolaires non traitées décèdent par suicide).

C - La dépression résistante

La dépression est une maladie mentale courante : 16 à 17 % des Français présentent au moins un épisode dépressif au cours de leur existence (Source Fondation Fondamental).

Si la prise en charge des épisodes dépressifs est aujourd’hui bien codifiée avec une efficacité clairement démontrée des antidépresseurs et psychothérapies, on estime cependant que ces traitements ne sont pas efficaces dans un tiers des cas.

Forme particulière de dépression, la dépression résistante se caractérise par la persistance de l’épisode dépressif malgré au moins 2 traitements antidépresseurs successifs bien conduits ou qui n’évolue pas suffisamment favorablement sous l’influence de ces traitements.

Elle concernerait 20 à 30% des épisodes dépressifs majeurs.

Mieux la comprendre et mieux la soigner est donc un enjeu majeur. Il existe pour cela des « centres experts dépression résistante » (réseau Fondamental) qui offrent un réseau de consultations spécialisées dédiées au soin et à la recherche.

D - Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC)

Ils se caractérisent par :

- Les obsessions : idées ou impressions répétitives, embarrassantes et indésirables. Elles prennent la forme de préoccupations concernant la saleté, de pensées angoissantes, de besoins de placer des objets dans un certain ordre… Elles peuvent être associées à des compulsions.

- Les compulsions : rituels qui se traduisent par des vérifications répétitives (tels que des lavages ou nettoyages excessifs). Ces comportements ont pour but de diminuer l’anxiété causée par les obsessions.

E - Le trouble de la personnalité borderline

C’est une maladie psychique appelée aussi « état-limite » qui affecte 2% de la population générale (Source OMS).

Elle génère un mode général d’instabilité : de l’identité, de l’image de soi, des relations interpersonnelles et de l’humeur. Elle se caractérise par une impulsivité marquée, et des comportements auto et hétéro agressifs.

Cette maladie est souvent confondue avec le trouble bipolaire, qui concerne l’humeur, alors que le trouble borderline est un trouble des émotions, caractérisé par deux aspects : une plus grande sensibilité et une moins bonne régulation. Le risque suicidaire est important

Pour mémoire, nous présentons ensuite des pathologies psychiques fréquentes et beaucoup moins sévères.

F - Le trouble anxieux généralisé (TAG)

Il se caractérise par un état d’anxiété permanente et de soucis excessifs, durant au moins 6 mois. Cette anxiété n’est pas liée à un objet ou à une situation précise. Il s’agit d’une inquiétude excessive de tous les moments de la vie quotidienne. La personne a des difficultés à contrôler cette inquiétude importante.

Les symptômes physiques associés sont une tension motrice, une hypervigilance, la bouche sèche, des sueurs, des nausées, des diarrhées, des tremblements, des contractions, des céphalées...

G - Les phobies

Les phobies se caractérisent par une peur irraisonnée, intense et spécifique à un objet ou une situation. Elles sont très fréquentes dans la vie psychique normale, mais deviennent pathologiques lorsque leur intensité est forte et retentit sur la vie de la personne.

Les phobies s’accompagnent de conduites d’évitement de l’objet ou de la situation, et/ou de conduites qui rassurent, dites conduites contraphobiques : par exemple, agoraphobie, phobies sociales, dysmorphophobie…

Aujourd’hui, ces maladies, même pour les plus graves d’entre elles, ne sont pas une fatalité et les malades ne sont pas des personnes dangereuses si elles sont soignées. Les chances de rémission augmentent si la personne bénéficie de soins de réhabilitation. Ceux-ci visent à promouvoir le rétablissement de la personne en s’appuyant sur ses capacités.

On parle aussi d’« empowerment ». C’est un processus individuel, non linéaire, qui ne signifie pas guérison, mais le fait de retrouver la capacité à faire des choix pour soi.... Il vise à réacquérir le pouvoir d’agir sur sa propre vie grâce à ses compétences, à retrouver un sens à sa vie, à se sentir à nouveau appartenir à un groupe et membre à part entière de la société.

Voir Les thérapies nouvelles

3.2 - Approches scientifiques de la schizophrénie

On prendra ici l’exemple de la schizophrénie, trouble souvent très handicapant, faisant l’objet de recherches qui modifient profondément le regard sur cette maladie.

Les progrès de l’imagerie médicale et de la génétique ont permis récemment de faire de grands progrès dans la compréhension des mécanismes neurologiques et génétiques à l’origine des maladies psychiques.

3.2.1 - Origines probables de la schizophrénie

Source INSERM

La schizophrénie est une maladie dont l’origine est plurifactorielle. Son développement résulterait d’une interaction entre gènes et environnement, suggérant qu’il existe une vulnérabilité génétique précipitée par des facteurs environnementaux.

La part de la génétique

Il existe a priori deux types de prédisposition génétique à la maladie : d’une part, certaines variations génétiques ont été identifiées comme étant associées à un léger surrisque de développer la maladie en cas d’exposition à des facteurs de risque environnementaux. Cependant, leur impact modeste rend leur identification difficile. D’autre part, quelques mutations ponctuelles rares ont été décrites comme ayant un impact majeur sur le risque de développer une schizophrénie. Elles toucheraient préférentiellement des gènes jouant un rôle dans la plasticité neuronale, en partie communs avec ceux impliqués dans d’autres troubles du neurodéveloppement.

Pris globalement, le rôle de la génétique reste donc modéré : la fréquence de la maladie reste 10 fois plus faible que la fréquence à laquelle ces facteurs de vulnérabilité génétique sont retrouvés au sein de la population générale. Chez des jumeaux qui possèdent le même patrimoine génétique, lorsque l'un est atteint de schizophrénie, le risque que le second développe la maladie n’est que d’environ 40%.

Une composante environnementale, avec un rôle établi du stress et du cannabis

Différents facteurs environnementaux pourraient favoriser le développement de la maladie, notamment au cours de la période critique que constitue l’adolescence et le début de la vie adulte.

Des travaux suggèrent aussi que certains éléments influençant le développement cérébral (comme des problèmes au cours du développement fœtal en raison d’incompatibilité rhésus ou de complications liées à une grippe contractée pendant la grossesse) augmentent le risque ultérieur de schizophrénie, mais l’effet reste assez faible. Les troubles précoces du développement ont ainsi été identifiés comme facteurs favorisant l’apparition d’un trouble schizophrénique.

Deux autres paramètres constituent, eux, des facteurs de risque bien établis précipitant l’apparition de troubles psychotiques :

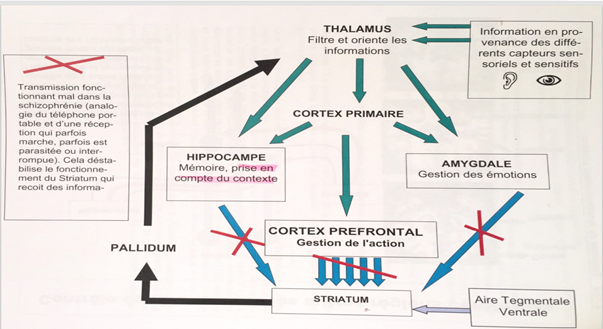

- le premier correspond au stress, qui est décrit comme pouvant altérer différents mécanismes biologiques (neurogenèse, activité des facteurs de croissance et survie des neurones…) au niveau de plusieurs structures cérébrales (hippocampe, cortex préfrontal, amygdale…). Il expliquerait ainsi l’incidence plus élevée de la maladie en milieu urbain ou parmi les sujets ayant eu un parcours de migration, notamment au cours de l’enfance et de l’adolescence. Ces associations ont été notamment bien décrites par les études issues du projet européen European network of national schizophrenia networks studying gene-environment interactions, dont le but était d’étudier les déterminants génétiques et environnementaux de la schizophrénie et les facteurs déterminant l’émergence des troubles chez des sujets à très haut risque, présentant des symptômes atténués.

- le second correspond à la consommation de substances psychogènes et particulièrement le cannabis : le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) perturberait la maturation cérébrale en agissant sur les récepteurs qu’il active, nombreux au niveau des zones du cerveau impliquées dans les pathologies psychiatriques, et particulièrement dans les régions où la plasticité est importante à l’adolescence. Ainsi, la consommation de cannabis doublerait le risque de schizophrénie, mais avec une grande hétérogénéité en fonction des individus. Cet effet dépendrait de la dose, de la teneur du produit en THC, de la durée d’utilisation et de l’âge d’exposition. Des travaux conduits à l’Inserm ont montré que les consommateurs les plus sensibles aux effets psychotiques du cannabis présentent des variants génétiques particuliers.

Enfin, d’autres aspects liés à l’hygiène de vie joueraient aussi un rôle significatif : qualité du sommeil, nutrition, apports en facteurs neurotrophiques (favorisant la croissance et la survie des neurones) comme les folates.

3.2.2 - Recherche de marqueurs biologiques de la schizophrénie

Dans un rapport adopté le 20 novembre 2019, l’Académie Nationale de Médecine a procédé à un recensement des recherches les plus récentes concernant « les biomarqueurs en psychiatrie », pas supplémentaire dans la reconnaissance des pathologies psychiatriques comme des maladies à part entière. En ce qui concerne la schizophrénie, plusieurs types de marqueurs sont identifiables :

La prévalence du trouble vie entière en population générale est de l% passant à l0% chez un apparenté de premier degré. Les études d'association pangénomique (GWAS) montrent qu'un millier de gènes divers sont porteurs de la vulnérabilité à cette pathologie. La microdélétion 22qll et les mutations affectant SHANK3 jouent un rôle dans la transmission synaptique. Surtout, il existe une grande variabilité du nombre de copies de gènes pouvant concerner cette pathologie: l5qll.2, 15q13.3, 22q12, CHRNAT, Neurexine 1. Les mutations des récepteurs glutamatergiques NMDA (GRIN2A, GRIN2B) et métabotropiques mGLUR5 (GRM5, PPEF2) sont communes à la schizophrénie et à l'autisme Au plan épigénétique, la méthylation de certains gènes expliquerait l'évolution différente des personnes à risque particulièrement au moment d'une éventuelle transition psychotique actant le passage d'une vulnérabilité à une pathologie.. Ces modifications concernent aussi certaines voies biologiques (proline, méthionine, interleukine). Citons, enfin, le rôle potentialisateur d'un rétrovirus humain endogène (HERV) sur le gène PRODH.

Biomarqueurs de neuroimagerie (IRM)

Il est décrit un défaut de gyrification hémisphérique résultant des vagues d'amincissement du cortex lors du développement cérébral à l'adolescence : il porte sur le réseau hippocampo-frontal, les aires associatives pariétales, temporales et le cervelet.

Un dysfonctionnement dopaminergique (DA) est révélé par des anomalies des taux d'acide homovanillique (FIVA) dans le LCS. L'hyperdopaminergie sous-corticale mésolimbique rendrait compte des signes positifs et l'hypodopaminergie frontale sous-tendrait les signes négatifs. Des dysfonctionnements sérotoninergiques (5-HT) et glutamatergiques (GLU) sont également observés avec en particulier un déséquilibre entre les systèmes glutamatergique et gabaergique (GABA) . Les données épidémiologiques (risque de trouble schizophrénique accru chez les adolescents consommateurs de cannabis ) disent l'implication des endocannabinoides dont la libération est influencée par l'hypercortisolémie lors du stress.

Biomarqueurs de la neuroinflammation

Axe hypothalamo-hypophysaire, Stress oxydant, Métabolisme lipidique Des agents infectieux (grippe, rubéole, toxoplasmose, HSV2...) sont décrits comme facteurs de risque ultérieur de maladie du fait de leur présence en période périnatale. Ils activent, via la microglie, le système de l'inflammation et la production de cytokines impactant le neurodéveloppement. Les interleukines IL-1béta et lL-2, agissent sur le système dopaminergique et IL-6 sur les neurones 5-HT avec un effet apoptotique. Cela représenterait « la seconde frappe » de la genèse de Ia schizophrénie venant sur un terrain à vulnérabilité génétique (« première frappe »). Le stress, avec dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et hypercortisolémie, est une autre forme de « seconde frappe ». Adossé à un terrain inflammatoire, le stress oxydant implique plusieurs éléments : la baisse du métabolisme des monocarbonés (folates), l'augmentation de l'homocystéine (agent pro-oxydant) et le dysfonctionnement du système redox (régulation du glutathion) ; il est en outre inducteur d'une déficience en acides gras polyinsaturés essentiels oméga-3. De plus, sont rapportées des altérations du microbiote. La minocycline qui s'oppose aux effets de la neuroinflammation et du stress oxydant, l'aspirine et les inhibiteurs de la cyclooxygènase-2 (COX-2) se sont révélés susceptibles d'une action thérapeutique. Des biomarqueurs précoces chez des sujets à haut risque à partir d'un prélèvement sanguin pourraient être proposés : un panel de 25 molécules impliquées dans la réponse inflammatoire et immunitaire aurait une valeur prédictive d'évolution psychotique avec une sensibilité de l'ordre de90%o (cohorte ICARR). »

3.2.3 - L’observation de dysfonctionnements dans les connexions du cerveau

Octobre 2017

Depuis plusieurs décennies, la schizophrénie représente un axe majeur de recherche, notamment en neuro-imagerie. Malgré cela, les phénomènes biologiques en cause ne sont encore que partiellement compris. Les résultats d’une récente étude publiée dans la revue Molecular Psychiatry apportent des réponses en révélant une perturbation de la communication cérébrale.

Environ 40 ans après la découverte d’anomalies dans le cerveau des patients schizophrènes, tous les scientifiques s’accordent à dire que la maladie est due à une perturbation de l’ensemble du système de communication du cerveau.

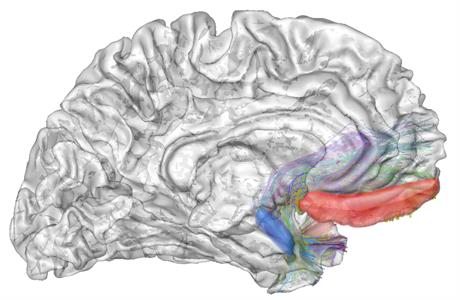

Une étude parue le 17 octobre 2017 dans la revue Molecular psychiatry se base sur la théorie selon laquelle la schizophrénie est due à un problème de câblage au niveau de 2 zones clés du cerveau impliquées dans la personnalité, la prise de décision et la perception auditive : le lobe préfrontal et le lobe temporal. Selon Sinead Kelly, co-auteur de l’étude, c’est la présence de « câbles effilochés » un peu partout qui provoquerait la maladie. Les chercheurs ont donc orienté leurs travaux sur l’analyse du tissu cérébral chargé de la communication entre les neurones constituant ces structures : la « matière blanche ». En effet, de nombreuses études précédentes ont déjà mis en évidence des perturbations de la matière blanche entre un cerveau sain et un cerveau atteint de schizophrénie. Ces découvertes impliquaient généralement le lobe préfrontal, le lobe temporal ainsi que les fibres nerveuses assurant la connexion entre ces deux régions. […]

L’étude est d’envergure mondiale et représente à ce jour la plus vaste sur le sujet. Sinead Kelly déclare « Notre étude aidera à mieux comprendre les mécanismes de la schizophrénie, une maladie mentale qui non traitée mène souvent au chômage, à l’itinérance, à la toxicomanie et même au suicide ». Les chercheurs espèrent que leurs travaux mènent à l’identification de biomarqueurs utiles dans l’évaluation de la réponse aux traitements des patients.

Tandis que les études menées jusque-là incluaient aux alentours de 100 schizophrènes, les scientifiques ont cette fois-ci analysé les données de 1 963 patients atteints de schizophrénie et de 2 359 individus sains provenant du monde entier. Pour cela, les données de 29 études internationales ont été regroupées grâce au réseau ENIGMA (Enhancing Neuro imaging Genetics through Meta analysis) de la Keck School of Medicine. Les chercheurs ont examiné les données d’une forme d’IRM appelée « imagerie en tenseur de diffusion » permettant de cartographier in vivo la microstructure et l’organisation des tissus. Ces analyses ont permis aux scientifiques de localiser les zones problématiques dans le système de communication du cerveau. Ces résultats confirment le concept d’une dysconnectivité structurelle globale dans la schizophrénie.

3.2.4 - L’observation d’une atrophie d’une structure du cerveau à l’adolescence

28 Juin 2019

Pour mieux comprendre comment survient cette maladie psychiatrique, des chercheurs suisses ont suivi, pendant 18 ans, des patients ayant une prédisposition génétique. Leurs résultats montrent que ceux qui développent les symptômes de la maladie ont un hippocampe qui s’atrophie à l’adolescence.

La schizophrénie est, dans certains cas, liée à une anomalie sur le chromosome 22[1]

. Cependant, toutes les personnes présentant cette anomalie génétique ne développent pas forcément la maladie psychiatrique. Les études montrent que 30% des personnes ayant ce syndrome développent la schizophrénie.

Pour mieux comprendre ce qui se cache derrière ces 30%, les chercheurs de l’université de Genève ont suivi cliniquement, pendant 18 ans, 275 personnes dont :

- 130 personnes normales (groupe contrôle) ;

- 145 personnes présentant le syndrome de la délétion 22q11.

Tous les trois ans, des IRM ont été réalisées sur l’ensemble des participants, âgés de 6 à 35 ans, afin d’observer et de mesurer l’ensemble de leurs structures cérébrales, et notamment leur hippocampe.

L’hippocampe est une structure paire du cerveau jouant un rôle clef dans la mémoire, l’attention, les émotions et la navigation spatiale. C’est le siège de la production de nouveaux neurones tout au long de la vie et il joue un rôle primordial dans la mémoire des événements (mémoire explicite).

« Il est aujourd’hui connu que la schizophrénie est liée à l’hippocampe, une zone du cerveau complexe qui réalise énormément de processus simultanément, ayant trait à la mémoire, à l’imagination et aux émotions » précise Stephan Eliez, professeur au Département de psychiatrie de la Faculté de médecine de l’UNIGE.

Les chercheurs ont mis en évidence que les patients ne développant pas la maladie ont un hippocampe plus petit que la norme, mais qui suit malgré tout une courbe de développement similaire aux personnes n’ayant pas le syndrome de délétion. Cependant, chez les patients ayant développé les symptômes de la maladie psychiatrique (53 parmi les 145 patients ayant la délétion 22q11), l’hippocampe voit son volume se rétrécir très nettement et notamment la sous-partie CA2/3. « Cette sous-partie joue un rôle crucial dans le travail de mémorisation et paraît plus forte que les autres sous-parties. » relève Stephan Eliez.

En suivant les patients âgés de 6 à 35 ans pendant 18 ans, les chercheurs révèlent que c’est vers l’âge de 17-18 ans que les personnes ayant des symptômes de la maladie (délires, hallucinations) subissent une atrophie de leur hippocampe.

Contre toute attente, c’est la zone CA2/3 qui diminue fortement alors qu’elle avait jusqu’ici réussi à se développer normalement. Chez les patients ayant l’anomalie chromosomique mais ne développant pas les symptômes de la schizophrénie, cette zone ne s’atrophie pas.

Dans l’état actuel des connaissances, les scientifiques ne peuvent formuler que des hypothèses pour expliquer cette rupture à l’adolescence.

Comme les personnes ayant le syndrome 22q11 ont un hippocampe plus petit, ils doivent compenser sa taille par une activité accrue de ses neurones fonctionnels.

A l’adolescence, et sous l’influence de certains facteurs propres à cette période (stress, consommation de cannabis, modification hormonale, neuro-inflammation, etc.), cette hyperactivité provoquerait une sécrétion excessive de glutamate (un neurotransmetteur) qui finirait par être toxique pour l’hippocampe.

Les enjeux de cette découverte sont importants et les chercheurs vont désormais travailler sur le développement de moyens thérapeutiques (approche pharmacologique, thérapie de gestion de stress, régime alimentaire spécifique) permettant de prévenir l’atrophie de l’hippocampe à l’adolescence.

[1] La délétion 22q11 (ou microdélétion 22q11) est une affection due à la perte d’un petit fragment du chromosome 22. Elle se manifeste par diverses anomalies qui ne sont pas toutes présentes chez une même personne. Les plus fréquentes sont des malformations du cœur, une fente du palais et des difficultés d’apprentissage. Dans certains cas les manifestations de la délétion 22q11 peuvent être tellement légères ou peu spécifiques, qu’elles passent inaperçues.

3.2.5 - L’observation des déformations de l’amygdale

L’amygdale est une partie du cerveau qui doit son nom à sa forme rappelant celle d’une amande. Les deux amygdales sont situées tout près de l’hippocampe, dans la partie frontale du lobe temporal. L’amygdale joue un rôle dans notre capacité à ressentir et percevoir chez les autres certaines émotions. Le cortex préfrontal est le siège de différentes fonctions cognitives dites supérieures (le langage, la mémoire de travail, le raisonnement, et les fonctions exécutives). La région limbique a un rôle dans les fonctions exécutives primaires (digestion, respiration, apprentissage etc.) mais c’est aussi une zone cérébrale considérée comme le siège des émotions.

Site du Commissariat à l’Energie Atomique

Une équipe de recherche en psychiatrie au CEA-Neurospin, avec l’Institut Mondor de Recherches Biomédicales (INSERM) et les hôpitaux universitaires Henri-Mondor, AP-HP, a montré qu’un variant génétique associé à de multiples troubles psychiatriques altère un réseau préfronto-limbique, ce qui augmenterait le risque de développer la schizophrénie ou un trouble bipolaire. Les résultats de cette étude ont été publiés en ligne le 2 octobre 2017 dans Journal of Neuroscience.

Les auteurs ont étudié une variation allélique du gène SNAP25, impliquée dans la neurotransmission et associée à la schizophrénie, au trouble bipolaire mais également à l’hyperactivité/trouble de l'attention

Les chercheurs ont combiné une étude d’association génétique chez 461 patients atteints de schizophrénie, une construction génétique in vitro et une approche dite d’« imagerie génétique1» dans deux cohortes, la première comprenant 71 sujets dont 25 patients bipolaires, la seconde comprenant 121 sujets sains. . […]

Les résultats révèlent que la variation du gène SNAP25 change l’expression de la protéine associée dans le cerveau, ce qui impacterait le traitement de l’information entre les régions cérébrales impliquées dans la régulation des émotions. En lien avec ce mécanisme, l’étude d’imagerie génétique, combinant IRM anatomique et fonctionnelle de repos, montre que dans les deux cohortes, le variant à risque est associé à un plus grand volume d’une zone cérébrale, l’amygdale, et une connectivité fonctionnelle préfronto-limbique altérée.

Cette étude confirme l’existence d’un facteur de risque commun à la schizophrénie et au trouble bipolaire : la variation du gène SNAP25. Ces maladies très fréquentes touchent chacune 1 % de la population adulte et sont handicapantes.

Réseau préfronto-amygdalien associé à la variation de SNAP25 visualisé en tractographie par IRM de diffusion. L’imagerie génétique consiste à comparer grâce à l’imagerie (ici l’IRM) deux populations de sujets qui ne diffèrent que par leur terrain génétique (ici la variation de SNAP25).

(Crédit: Josselin Houenou /BrainVisa/Connectomist 2.0)

En changeant l’expression de la protéine SNAP25, le traitement de l’information entre les régions cérébrales impliquées dans la régulation des émotions est bouleversé.

L’imagerie médicale montre notamment que les porteurs de la version à risque du gène SNAP25 ont une amygdale plus volumineuse, et une connectivité neuronale des régions préfrontale et limbique altérée.

Posséder la version à risque du gène SNAP25 est donc un facteur génétique augmentant la vulnérabilité aux troubles bipolaires et à la schizophrénie.

Caractériser les versions des gènes associées à une maladie neuropsychiatrique est un défi majeur pour mieux comprendre les mécanismes à l’origine de la mise en place des symptômes.

Selon les chercheurs, cette étude multi-niveaux (génétique, imagerie cérébrale, analyse de tissus cérébraux post-mortem) apporte des preuves solides en montrant qu’une version du gène SNAP25 altère le développement et la plasticité du réseau préfrontal-limbique.

En découvrant le lien entre génétique et apparition de la schizophrénie ou de troubles bipolaires, les scientifiques espèrent ouvrir la voie au développement de traitements personnalisés.

En effet, l’étude du génome d’un patient permettra de :

- Caractériser finement ses prédispositions à une maladie neuropsychiatrique ;

- Mettre en place des traitements préventifs pour empêcher l’apparition de la maladie ou retarder sa mise en place ;

- Optimiser les chances de guérison en adaptant plus précisément les traitements pharmaceutiques et les psychothérapies.

3.3 - Les thérapies permettent des progrès pouvant conduire au «Rétablissement»

3.3.1 - Les traitements médicamenteux

Le traitement de la schizophrénie par neuroleptiques a un effet symptomatique immédiat, mais également partiellement curatif. Les neuroleptiques améliorent l’évolution de la schizophrénie. Le traitement prévient également les rechutes et doit donc être pris en continu. Le contrôle de la maladie passe par l’observance du traitement. La définition classique des neuroleptiques est celle donnée par Delay et Deniker ; elle associe les différents critères :

- Création d’un état d’indifférence psychomotrice

- Diminution de l’agressivité et de l’agitation

- Réduction des psychoses

- Production d’effets neurologiques et végétatifs

- Action sous corticale dominante (Source : site Ma schizophrénie)

De nouveaux médicaments, les antipsychotiques atypiques, sont plus récemment apparus, souvent plus efficaces et avec des effets secondaires différents (prise de poids plus importante, diabète mais moins de syndromes extra-pyramidaux…)

Les médicaments donnent de nombreux effets secondaires mais sont en général indispensables au contrôle de la maladie. Les neuroleptiques classiques et les antipsychotiques atypiques existent sous forme orale en prise quotidienne ou pour plusieurs sous forme retard injectable (effet de 1 à 3 mois) qui facilite le respect des prescriptions médicales par le malade.

3.3.2 - Les thérapies complémentaires des traitements médicamenteux

Ces dernières années ont démontré l’efficacité de thérapies aux effets très positifs fondées sur la compréhension des origines des troubles psychiques :

L’électroconvulsivothérapie (ECT)

L’ECT est une stimulation électrique appliquée sur le cortex cérébral à travers le scalp sous anesthésie générale et curarisation. Ce traitement est efficace dans un certain nombre d’états schizophréniques aigusque les médicaments seuls n’arrivent pas à apaiser.

La stimulation magnétique transcrânienne (ou TMS)

Elle reste encore du domaine de la recherche. Il est cependant montré que guidée par l’imagerie cérébrale, cette modalité de stimulation peut traiter certains symptômes schizophréniques, par exemple les hallucinations.

Les soins de réhabilitation psychosociale

Source : Société Québécoise de la Schizophrénie (SQS)

Dans le traitement de la schizophrénie, la psychothérapie va de pair avec la rééducation et la pharmacothérapie. La schizophrénie frappe le plus souvent les jeunes gens, dans les années au cours desquelles ils développent normalement les compétences nécessaires pour vivre de façon autonome. Quand la maladie s'installe, elle perturbe cette évolution. Les interventions psychosociales visent à permettre aux malades d’acquérir ces compétences indispensables. Elles les aident à se fixer des objectifs dans les aspects les plus importants de leur vie et à travailler à leur réalisation. Quand la phase aiguë de la maladie est passée, de nombreux patients ont besoin d’aide pour reconstruire leur vie et utiliser au mieux leurs capacités, ce qui leur permettra de retourner aux études, de travailler, de développer des relations personnelles et des rapports sociaux. On ne parle pas ici d’une psychothérapie en profondeur qui pourrait bousculer les défenses déjà fragiles de la personne mais d’une psychothérapie centrée sur le réel et les difficultés concrètes auxquelles la personne doit faire face.

Il existe plusieurs formes de thérapies, dont les thérapies individuelles, de groupes ou familiales. Diverses approches sont offertes selon les besoins de la personne.

- Thérapie motivationnelle : vise à renforcer la motivation et l'engagement vers le changement.

- Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) : met l’accent sur les problèmes actuels et vise à modifier les pensées et les comportements problématiques.

- Psychoéducation : propose de l'information adaptée (sur la maladie, les traitements, le stress, l’alcool et les drogues, etc.) pour aider la personne à mieux comprendre ce qu’elle vit, ses réactions et ses émotions.

- Réadaptation psychosociale : cible les forces et les habiletés de la personne afin qu’elle reprenne le contrôle de sa vie et se réinsère progressivement dans la communauté.

- Réadaptation vocationnelle : vise à élaborer un projet d’études ou de travail à partir des aspirations et des intérêts de la personne en tenant compte de ses forces, de ses limites et des possibilités du milieu.

3.3.3 - L’objectif, qui devient réalité dans un nombre croissant de cas, est le rétablissement en santé mentale

Le mouvement défendant l’idée de rétablissement a été largement porté, d’abord aux États-Unis et plus récemment en France, par des personnes vivant avec un trouble psychique1.

Cette vision suscite un intérêt croissant des professionnels de la santé mentale.

Dans la société, l’idée que des personnes ayant un trouble psychique peuvent se rétablir est peu répandue. On pense trop souvent, par exemple, que ces personnes ne peuvent pas travailler, ou encore qu’elles doivent renoncer à fonder une famille. Ce sont des idées reçues.

Ces a priori empêchent de voir que ces personnes peuvent, au fil du temps, trouver en elles-mêmes et autour d’elles les ressources pour ne pas être débordées par les symptômes et pour mener leur vie comme elles le souhaitent.

1 Le rétablissement des troubles psychiques, PSYCOM.

I. Qu'est ce que le rétablissement ?

Le rétablissement correspond à un cheminement de la personne, dans la durée, pour reprendre le contrôle de sa vie et trouver sa place dans la société.

Il s’agit de retrouver une citoyenneté pleine et entière après avoir réussi à contrôler ou vivre avec les symptômes. Le rétablissement est bien plus que la maîtrise des symptômes, c’est aussi et d'abord retrouver une estime de soi, des rôles valorisants et un bien-être.

Le rétablissement n’est pas la guérison, ni même la stabilisation des symptômes. Ce n’est pas non plus l’absence de handicap qui peut rester bien présent. Ce n’est pas la capacité et encore moins l’obligation à vivre ou travailler « comme tout le monde ».

La notion de rétablissement s’articule autour de cinq principes clés (Samantha Copeland, 1997) :

- L’espoir: la personne qui connaît des difficultés de santé mentale se rétablit autant que possible, atteint un état de rétablissement stable et entreprend alors de réaliser ses rêves et ses objectifs.

- La responsabilité personnelle : il incombe à chacun, avec l’aide des autres, d’agir et de faire ce qu’il faut pour continuer à aller bien.

- L’éducation : il s’agit d’apprendre tout ce que l’on peut sur ce que l’on éprouve afin de pouvoir prendre les bonnes décisions concernant tous les aspects de la vie.

- Le plaidoyer pour soi-même : il s’agit de savoir communiquer avec les autres de façon efficace afin d’obtenir ce dont on a besoin, ce qu’on veut et ce qu’on mérite.

- Le soutien : en travaillant sur son propre rétablissement, savoir accepter le soutien d’autrui et savoir aider autrui aide à se sentir mieux.

II. Les facteurs favorisant le rétablissement

Le Dr Alexis Erb les décrit ainsi :

- Des structures sanitaires accompagnantes (hôpitaux de jours, CMP, CATTP, CESAME) et des praticiens formés(psychiatres, psychologues, neuro-psychologues, infirmiers, psycho-motriciens, médecins de famille etc.)

- Des hébergements et logements accompagnés (foyers thérapeutiques, centres d’accueil, appartements thérapeutiques, baux glissants etc.)

- Un accès au travail via des institutions visant la réadaptation par le travail (Établissements et Services d’aide par le travail [ESAT], entreprises adaptées, des aides à la recherche d’emploi, à la ré-orientation etc.)

- Des aides juridiques et économiques (allocation aux adultes handicapés, mesures de protection etc.)

- Des accompagnants dans la vie sociale (assistants sociaux, SAVS [Services d’aide à la vie sociale] et SAMSAH [Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés]).

- Un tissu social accueillant (associations, GEM [Groupes d’entraide mutuelle])

La proportion de malades susceptibles de parvenir au rétablissement croit. Elle a été évaluée par plusieurs études :

- 20 à 30% (40 à 60% partiellement rétablis) (Hopper et al 2007)

- 40 % (AlAqeel et al Harv Rev Psychiatry 2012)

- 13,5 % (Jääskeläinen et al Schizophr Bull 2013)

- 37.9% (25.2% en utilisant les critères les plus strictes) (Lally et al, British Journal of Psychiatry, 2017)

Les personnes atteintes de troubles psychiques ayant atteint un degré satisfaisant de « rétablissement » sont souvent à même de vivre une vie professionnelle normale ou d’être autrement utile à la société.

4 - Gestion pénale des malades psychiques

Ce chapitre a été écrit avec le concours de l’association d’avocats pénalistes, de Prison Insider et d’Avocats pour la Défense des Droits des Détenus. Il a pour objet principal de signaler des arrêts de jurisprudence importants.

4.1 - Bref rappel du droit de l’irresponsabilité pénale

4.1.1 - Législation sur la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux

4.1.1.1 - Les textes établissant l’irresponsabilité pénale

A. Principe

Selon l'Article 122-1 du Code pénal :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes

« La personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ou en fixe le régime » .

B. Exceptions

Il existe néanmoins une exception depuis la loi du 24 janvier 2022. En effet, désormais, L'article 122-1-1 du Code pénal, dispose que « Le premier alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission. »

En ce qui concerne la simple altération du discernement, l'article 122-1-2 précise que la diminution de peine prévue au second alinéa de l'article 122-1 n'a pas vocation à s'appliquer lorsque "lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives." .

Alors que la Jurisprudence constante admettait auparavant qu’une prise volontaire de substances psychotropes pouvait entrainer une abolition du discernement de l’auteur au moment des faits reprochés et par conséquent son irresponsabilité pénale, le retentissement médiatique de l’affaire Sarah HALIMI a provoqué une réaction de la société civile et du législateur.

En effet, un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 avril 2021 (n°20-80.135) avait retenu l’irresponsabilité pénale de l‘auteur ayant été pris de bouffées délirantes aigües au moment des faits en raison d’une consommation volontaire de cannabis. Les experts psychiatres avaient retenus l’abolition totale du discernement.

Face aux vives et nombreuses critiques de cette décision, le législateur a dès lors écarté l’irresponsabilité pénale pour les auteurs d’infractions ayant consommés volontairement des substances psychotropes (Alcool / stupéfiants).

C. Précisions procédurales

La loi du 24 janvier 2022 insère au deuxième alinéa de l’article 706-120 la diposition suivant « Lorsque le juge d'instruction, au moment du règlement de son information, estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l'application du même article 122-1 ; si la personne n'est pas déclarée pénalement irresponsable, le dossier est renvoyé à une audience ultérieure pour être examiné au fond conformément aux dispositions relatives aux jugements des crimes ou des délits. »

Suite à la publication d'un décret d'application discuté, le garde des Sceaux a apporté des précisions utiles en rappelant que l'expression "résulte au moins partiellement de son fait" implique que le « le comportement à l’origine de l’abolition du discernement, faisant objet d’une divergence d’expertises, doit émaner d’une personne qui disposait d’une volonté suffisante et dont le discernement n’était pas déjà aboli. Si tel était le cas[…], notamment si l’abolition du discernement résulte de l’arrêt du traitement d’une personne déjà atteinte d’une grave pathologie mental – ce comportement ne pourra pas justifier le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-120 du code de procédure pénale ».

D. Réflexions sur le concept d'irresponsabilité pénale en droit français

Analyse :

- Le « trouble mental » inclut les troubles de la volonté et de l’intelligence et est plus large que le terme de démence employé dans l’ancien article 64.

- Disparition du discernement : perte de la capacité de comprendre et perte de la capacité de vouloir

- Existence du trouble mental au moment des faits

- En cas de trouble mental postérieur aux faits, si ce trouble mental survient alors qu’une procédure est en cours, l’action publique est suspendue.

Problème :

L’état des connaissances scientifiques ne permet pas de distinguer entre abolition et altération, ni de savoir dans quel état se trouvait la personne « au moment des faits »

Référence : thèse du Dr Christophe PERRAULT pour le diplôme de docteur en médecine, spécialité psychiatrie intitulée : « Abolition et altération du discernement au sens de l’Article L122-1 du Code pénal) quelles définitions, quels diagnostiques psychiatriques »

Résumé : « L'expertise psychiatrique pénale de responsabilité constitue une interface majeure entre soins et justice et l'article 122-1 du Code Pénal en est le pivot central. La loi prévoit que l'expert rende sa décision en discutant la qualité du discernement de l'auteur présumé d'infraction pénale. Ce terme ne bénéficie cependant d'aucune définition consensuelle qu'elle soit juridique ou médicale. S'ajoute à ce constat une possible sur-pénalisation des sujets relevant de l'alinéa 2 de cet article de loi. Après avoir interrogé le concept de discernement et proposé une définition s'appuyant sur la psychopathologie classique et les apports plus récents des neurosciences, l'objectif de ce travail est de déterminer quels diagnostics psychiatriques sont associés à l'abolition et à l'altération du discernement. Six cent un rapports d'expertises psychiatriques pénales ont été rétrospectivement inclus. Une analyse univariée suivie d'une régression logistique multivariée ont été conduites. L'abolition du discernement était associée au diagnostic de trouble psychotique, l'altération aux diagnostics de trouble psychotique, de trouble de personnalité et de retard mental. » http://thesesante.ups-tlse.fr/280/

4.1.1.2 - Conséquences de l’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental

La loi du 25.02.2008 a créé les articles 706-119 et suivants du code pénal qui ont instauré une procédure de jugement pendant laquelle la juridiction déclarera :

- Qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits reprochés ;

- Mais que le mis en cause est irresponsable car son discernement est aboli

- Qu’il sera soumis à une ou plusieurs mesures de sûreté (hospitalisation complète sous contrainte et interdictions)

- Que sa responsabilité civile est maintenue

L'hospitalisation complète (article 706-135 du code de procédure pénale)

"Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code."

Les mesures de sûreté (article 706-136 du code de procédure pénale)

"Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :

1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;

2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;

4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;

5° Suspension du permis de conduire ;

6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.

Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.

Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision."

4.1.2 - Jurisprudence sur la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux

4.1.2.1 - Reconnaissance de l’irresponsabilité en cas de prise de produits stupéfiants ou d’alcool sous certaines conditions

La jurisprudence classique de la Cour de cassation en matière de produits stupéfiants ou d’alcool retient que la personne ne peut s’exonérer de responsabilité en alléguant une telle consommation. En revanche, cette faute peut, dans des cas de maladies mentales sévères, ne pas pouvoir être opposée aux personnes.

Cour de cassation, ch. criminelle, Arrêt n°404 du 14 avril 2021 (20-80.135) (Affaire Sarah Halimi) : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/404_14_46872.html

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt précisant les conditions de reconnaissance de la responsabilité pénale prévue à l’article 122-1 du Code pénal. Elle devait juger de la responsabilité pénale d’un homme, accusé des faits de séquestration d’une famille et du meurtre d’une femme. La situation est aggravée par le caractère antisémite de l’acte. L’intéressé souffrait de bouffées délirantes aigües au moment des faits en raison d’une consommation régulière de cannabis. Deux des trois expertises psychiatriques réalisées concluent à l’abolition de son discernement.

La Cour de cassation se range à l’avis majoritaire des psychiatres. Elle déclare que "La notion d’abolition du discernement posée par l’article 122-1 du code pénal a été récemment précisée par la cour de cassation dans un arrêt du 14/04/2021 CCrim, CCass confirmant une décision de la Chambre de l’instruction déclarant irresponsable une personne qui avait commis un crime sous l’emprise du cannabis. La Cour a ainsi précisé que "Les dispositions de l’article 122-1 du code pénal ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition du discernement." (§29)

La Cour "justifie la décision de la chambre de l’instruction qui, pour retenir l’existence d’un trouble mental ayant aboli le discernement de la personne mise en examen, retient que celle-ci a agi sous l’emprise d’un trouble psychique constitutif d’une bouffée délirante d’origine toxique causé par la consommation régulière de cannabis, qui n’a pas été effectué avec la conscience que cet usage de stupéfiant puisse entrainer une telle manifestation."

"Le discernement de la personne mise en examen était aboli au moment des faits. Le récit de monsieur Z, corroboré par celui des membres de la famille, montre que ses troubles psychiques avaient commencé le 2 avril 2017, et ont culminé dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, dans ce que les experts psychiatres ont décrit de manière unanime comme une bouffée délirante."(§24)

Le fait que cette bouffée délirante soit due à la consommation régulière de cannabis « ne fait pas obstacle à ce que soit reconnu l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu’aucun élément du dossier n’indique que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiant puisse entrainer une telle manifestation. » (§26)

" Il n’existe pas de doute sur l’existence chez monsieur Z au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes." (§27)

Des voix politiques se sont élevées contre ce jugement et sont à l’origine de propositions de lois et de l’annonce d’un projet de loi visant à exclure de la reconnaissance de l’irresponsabilité pénale les commettants ayant absorbé intentionnellement des substances nocives.

Quelques liens pour comprendre l'affaire :

- https://www.youtube.com/watch?v=izhduDNBciQNBciQ

- https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/lun-des-experts-psy-de-laffaire-sarah-halimi-se-defend-lirresponsabilite-penale-simposait

4.1.2.2 - Reconnaissance de l’abolition du discernement

La Cour de cassation a énoncé que, conformément à l'article 706-133 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction estime applicables les dispositions de l'article 122-1, 1er alinéa, du code pénal, elle rend une décision déclarant que la personne a commis les faits qui lui sont reprochés et qu'elle est irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. En revanche, la juridiction ne peut pas, avant de déclarer le prévenu irresponsable pénalement, énoncer que celui-ci est coupable des faits qui lui sont reprochés.

4.1.2.3 - Cassation d’un arrêt reconnaissant l’irresponsabilité pour vice de forme

Cour de Cassation, chambre criminelle, 03/03/2010

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000022136274

Le prévenu avait fait une tentative d’homicide volontaire sur des militaires de la gendarmerie. L’irresponsabilité pénale n’est pas retenue car le prévenu n’avait pas au préalable été mis en examen, il n’était que témoin assisté. Il résulte des articles 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale que les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qu'à l'égard d'une personne mise en examen. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare pénalement irresponsable un témoin assisté

4.1.2.4 - Rejet d’une demande de reconnaissance d’irresponsabilité

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mars 2015 -n° 13-86954

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030331331 Le traumatisme crânien, dû à une conduite en état d’ivresse, ne pouvant, postérieur aux faits, justifier le refus de se soumettre à un test d’alcoolémie, la demande de reconnaissance d’irresponsabilité pénale est rejetée.

4.2 - L’expertise psychiatrique

Cette section, dont le plan est calé sur celui du code de procédure pénale et sur la chronologie de celle-ci, se propose de rappeler sommairement les principales règles avec un focus sur les circonstances particulières liées à la connaissance ou la supposition de troubles psychiques chez la personne mise en cause.

4.2.1 - Fiabilité de l’expertise de responsabilité pénale ?

En matière pénale, l’expertise de la personne atteinte d’une maladie psychiatrique est un élément déterminant de sa défense.

Les règles qui régissent cette expertise varient en fonction des modes de poursuites et du stade de la procédure autour de principes communs :

Objectifs :

- Déterminer si, au moment des faits le mis en cause présentait ou non une pathologie mentale et si en conséquence le tribunal ou la cour d’assises peut prononcer une peine.

- C’est au travers de l’intentionnalité du crime et du délit qu’est étudiée en droit pénal français l’irresponsabilité pénale

Principes :

- Tout crime est intentionnel

- Tout délit est en principe intentionnel sauf imprudence, négligence ou mise en danger

- Il n’y a pas de contravention s’il y a force majeure.

- Les exclusions de la faute => décrites en droit pénal français avec les causes objectives d’irresponsabilité et les causes subjectives d’irresponsabilité (cause présumée : la minorité et cause non présumée).

- Les causes objectives d’irresponsabilité : justification fondée sur une injonction ou justification fondée sur une permission (ex. le militaire, le policier)

- Les causes subjectives d’irresponsabilité : le trouble mental, l’erreur et la contrainte

- Le trouble mental : cause non présumée de non imputabilité

- l’auteur d’une infraction pénale peut être présumé irresponsable :

- Pour le mineur de moins de 13 ans : irréfragablement irresponsable du fait de sa présumée non-imputabilité

- Pour le mineur de plus de 13 ans : bénéfice d’une présomption d’irresponsabilité

Les méthodes des experts

L’expertise psychiatrique telle qu’elle fonctionne en France comporte des lacunes notables :

- Durée trop courte :

L’examen de la personne incriminée est souvent réduit, de l’ordre de 30 minutes.

- Intervention trop loin des faits :

Cet examen, alors que l’évaluation de la responsabilité pénale porte sur l’état de la personne au moment des faits, se déroule dans le temps à distance des faits, de l’ordre de 3 à 6 mois plus tard.

- Manque d’informations sur la personnalité

L’expert ne demande généralement pas la communication de son dossier médical lorsque celle-ci était déjà soignée pour des troubles psychiques avant les faits, ni ne cherche à collecter des informations historiques, familiales (en contactant la famille) et sociales qui permettraient à l’expert d’enrichir son analyse. S’il a connaissance d’un suivi psychiatrique préexistant aux faits, il cherchera éventuellement à se faire communiquer le dossier médical, mais celui-ci lui sera souvent refusé, en raison du secret médical. A noter que si l’expertise a été ordonnée par un juge d’instruction, l’expert doit obtenir de ses confrères l’information médicale dont il a besoin, ces derniers étant dans ce cadre dispensés de leur obligation de confidentialité.

L’expert ne sollicite ni les témoins des faits, alors que ceux-ci sont particulièrement importants dans la possibilité pour l’expert de répondre à la question : « Au moment des faits le mis en examen connaissait-il une abolition ou une altération partielle de son discernement ? ».

- Cadre matériel prégnant

L’entretien se déroule dans la cellule ou dans le parloir « avocats » lorsque la personne est détenue au moment de l’expertise, sous surveillance, ce qui ne favorise pas un « colloque singulier » entre le psychiatre et le patient examiné. Souvent, ce dernier ne comprend pas bien les enjeux de cette rencontre, s’affirmant indemne de toute maladie, ou adoptant une attitude hostile, absente ou sidérée, qui n’offre pas au psychiatre expert les conditions d’un véritable examen clinique. Il est donc important que l’expert mentionne l’échange qu’il a pu effectivement avoir avec le patient.

Intervenant généralement plusieurs mois (4 à 6 mois) après la commission des faits, l’expert psychiatre rencontre soit en prison, soit à son bureau, une personne qui n’est plus dans la phase de décompensation (ou crise) ayant présidé à l’acte délictueux. Selon le moment de cette rencontre, il la découvrira donc dans une phase de la maladie et un état psychologique qui peuvent être très différents ce qu’ils étaient au moment des faits, ne lui permettant pas d’apporter une réponse fiable à la question : « Au moment des faits le mis en examen connaissait-il une abolition ou une altération partielle de son discernement ? »

Il en va de même lorsque des soins psychiatriques ont été mis en place peu après les faits incriminés, ou l’incarcération, et que des praticiens ont travaillé avec le patient pour lui permettre de sortir de son état psychiatrique aigu. S’il adhère aux soins, le mis en examen apparaîtra alors comme disposant de ses facultés, permettant à l’expert de porter un jugement négatif quant à la gravité de sa maladie psychiatrique, ou même quant à son existence : en effet, il ne dispose pas en général du dossier médical (voir plus loin). De plus, le déni de la maladie, qui est un symptôme majeur de la psychose, conduira la personne examinée à se déclarer en bonne santé, ne mentionnant pas l’existence d’un suivi psychiatrique. L’inexistence de la maladie psychiatrique sera également souvent constatée s’il s’agit d’une première décompensation ou crise, dès lors que l’épisode aigu est passé. La personne peut en effet adopter pour un moment un comportement tout à fait « normal ».

Il est essentiel, pour l’avocat de la personne atteinte d’une maladie psychiatrique, de veiller particulièrement à cet acte de procédure.

- Manque de bases scientifiques de l’expertise

Il est frappant de constater la fréquence des expertises psychiatriques contradictoires.

Dans le même sens, sont aussi très éclairantes et préoccupantes les études[2] qui démontrent que la tendance de nombreux juges est d’appeler comme experts, régulièrement, les mêmes personnalités dont ils connaissent les prismes d’analyse et de jugement. Il sera donc important pour la défense du prévenu ou de l’accusé de demander et d’obtenir une (ou plusieurs) contre-expertises, en choisissant soigneusement le second expert. En matière criminelle, celle-ci ne peut être refusée par le magistrat instructeur.

- Obligation de la prise en compte des différentes expertises réalisées : Cass. crim., 15 mars 2023, no22-87318

Cette jurisprudence impose lorsqu’un ou plusieurs experts conclus à une abolition du discernement qu’ils soient entendus oralement à l’audience. Il est nécessaire que l’expert s’explique devant la Cour des raisons pour lesquelles il conclu à cette abolition.

Avis autorisés sur la crédibilité des expertises

Les expertises font régulièrement l’objet de critiques.

L’IGAS, dans un rapport de 2019 déclare « On ne peut que constater... la faible cohésion de la profession [des psychologues] au sein de laquelle certaines spécialités revendiquent une forte autonomie (les psychanalystes notamment)...

La déontologie n’est que peu enseignée durant le cursus universitaire. Le code de déontologie, non légalisé, demeure donc un code éthique indicatif. »

Dans la tribune « Pourquoi les psychanalystes doivent être exclus des tribunaux », la réalisatrice Sophie Robert explique « Dans les tribunaux, les psychanalystes peuvent aujourd’hui utiliser leur diplôme de psychologie ou de médecine (quand ils les ont) pour émettre des expertises qui n’ont aucun fondement médical ni scientifique, en violation complète avec le code de la santé publique. Les conséquences sociales peuvent être dramatiques : diagnostics fantaisistes et non reconnus par les nosographies internationales en vigueur, non prise en compte des besoins des personnes handicapées ou des malades psychiatriques, exclusion scolaire et sociale... »

4.2.2 - L’expertise psychiatrique obligatoire

4.2.2.1 - Pour certains crimes et délits

En application de l’article 706-47-1 du Code de Procédure Pénale (CPP), les personnes poursuivies du chef de l’une des infractions énumérées à l’article 706-47 du même code doivent obligatoirement être soumises à une expertise psychiatrique avant tout jugement au fond.

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare coupable le prévenu des faits d’agression sexuelle sans qu’il n’ait été soumis à une expertise psychiatrique (Cass. crim., 23 sept. 2015, n°14-84842, Bull. crim., n°207, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031225896&fastReqId=1227304355&fastPos=1).

Il en est donc ainsi pour les infractions suivantes :

- Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus (articles 221-1 à 221-4 du Code Pénal) lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;

- Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus (articles 222-1 à 222-6 du Code Pénal) et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du Code Pénal) ;

- Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du Code Pénal;

- Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31-1 du Code Pénal ;

- Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du Code Pénal ;

- Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du Code Pénal ;

- Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du Code Pénal ;

- Délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du Code Pénal ;

- Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l'article 227-22-1 du Code Pénal ;

- Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l'article 227-23 du Code Pénal ;

- Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 du Code Pénal ;

- Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l'article 227-24-1 du Code Pénal ;

- Délits d'atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du Code Pénal.

L’expertise peut être ordonnée :

- Dès le stade de l’enquête par le procureur de la République,

- Par le magistrat instructeur dans le cadre d’une ouverture d’information,

- Par la Juridiction de jugement avant de dire droit,